解读《北京市加快推动“人工智能+新材料”创新发展行动计划(2025-2027年)》

解读《北京市加快推动“人工智能+新材料”创新发展行动计划(2025-2027年)》

(转自“北京国际科技创新中心”微信公众号)

解读:《北京市加快推动“人工智能+新材料”创新发展行动计划(2025-2027年)》

《北京市加快推动“人工智能+新材料”创新发展行动计划(2025-2027年)》(以下简称《行动计划》)已正式印发。现将有关内容解读如下:

一、《行动计划》的出台背景是什么?

人工智能正在重塑新材料研发范式,加速产业变革,受到全球广泛关注。为贯彻落实中央经济工作会议“开展‘人工智能+’行动,培育未来产业”的工作部署,充分发挥北京在人工智能、新材料领域的创新优势,把握人工智能赋能新材料创新发展重大战略机遇,抢占国际新材料科技与产业创新制高点,深入推进新型工业化,市科委中关村管委会、市发展改革委、市经济和信息化局联合制定本《行动计划》。

二、《行动计划》有哪些亮点?

一是坚持创新策源,强化技术引领。服务国家战略与市场需求,瞄准“人工智能+新材料”发展前沿,以融合理论创新带动基础研究、关键核心技术攻关,加速新技术、新产品的涌现,切实发挥人工智能在新材料创新策源能力提升中的赋能作用。

二是坚持融合发展,提升联动势能。把握人工智能和新材料融合发展趋势,深化人工智能、新材料、智能装备等多领域主体协同,构建以模型软件、数据基础设施、智能实验室为核心的智能化研发体系及公共平台服务体系,培育新材料研发服务新业态。

三是坚持先行先试,营造良好生态。依托中关村先行先试改革和国家数据要素综合试验区建设,探索新材料数据汇聚共享、可信流通等试点,积极推进国际科技交流合作,注重科技伦理治理,营造开放包容、安全可持续的发展生态。

三、《行动计划》的主要目标是什么?

到2027年,北京“人工智能+新材料”创新能力显著增强,发布新一代物质科学大原子模型,研发10个(套)以上垂类模型和自主核心软件,形成15个人工智能赋能的标杆性新材料产品;建成新材料大数据中心主平台服务门户、数据资源节点集群,建成一批新材料智能实验室和公共服务平台,打造“人工智能+新材料”融合创新示范基地;推动新材料研发服务业态培育取得积极进展,形成国际领先的新材料创新策源与人工智能应用高地。

四、《行动计划》提出了哪些重点任务?

《行动计划》从融合创新源头攻关、新材料数据设施构筑、智能实验室建设、新业态培育和创新生态提升等5个方面凝练形成18项具体任务。

(一)实施融合创新源头攻关工程

支持材料科学与人工智能融合创新基础研究,加快材料科学理论突破和前沿新材料发现。基于科学原理与数据融合,开发新一代物质科学大原子模型,围绕新材料细分领域,开发新材料智能研发垂类模型与软件系统,打造一批人工智能赋能的标杆性新材料产品。

Q1:新一代物质科学大原子模型作用是什么?

A1:物质科学大原子模型是材料科学、化学和物理等领域垂类模型的基座,可为垂直领域研究提供能够精确描述原子间相互作用的原子级建模、从量子力学到宏观性能的跨尺度模拟,为机器学习模型生成高质量的训练数据,能够有效降低计算成本,提高对材料性能和行为的预测精度,增强垂类模型的预测、优化和设计能力,支撑新材料、药物等设计研发及性能预测。

Q2:人工智能赋能新材料研发有哪些典型案例?

A2:全球科技巨头和相关创新主体纷纷布局“人工智能+新材料”,并形成一批典型案例。例如:2023年11月,谷歌DeepMind通过人工智能工具GNoME发现了多达220万种新的晶体结构,其中38万种具有应用潜力,736个结构通过了实验验证,相当于“为人类增加了800年的智力积累”。2023年12月,小米汽车利用人工智能仿真系统筛选和优化,研制出高强高韧、免热处理环保的“泰坦合金”,应用于小米首款车型SU7。2024年10月,北京科学智能研究院将分子表示学习模型引入到有机光电材料的研究,设计出光色纯度高,且不含贵重金属的新一代OLED发光材料。

《行动计划》提出,将融合人工智能技术优势,重点在电池材料、催化材料、新型显示材料、特种合金等细分领域,研制一批高性能的关键新材料及器件,强化新材料自主保障能力和领先优势;在高温超导、超材料、低维碳材料等前沿领域,形成一批国际领先的创新成果。

(二)实施材料数据基础设施构筑工程

支持建设国家新材料大数据中心主平台服务门户,谋划制定北京市新材料领域科技项目数据汇交规则,建立北京区域性数据资源节点。建设材料数据标准体系,加快制定材料数据采集、存储、确权、流通、共享、应用、价值评估与质量评定等标准规范。充分利用国家数据要素综合试验区建设契机,发展和应用材料数据隐私计算、区块链等技术,引导材料数据可信流通交易。

Q3:与国家新材料大数据中心建设如何做好协同?

A3:2024年10月,工业和信息化部等3部门发布《新材料大数据中心总体建设方案》,启动国家新材料大数据中心建设,以“1个主平台+N个数据资源节点”形式布局,并谋划建设30个以上数据资源节点。

《行动计划》提出,将围绕国家新材料大数据中心布局,积极支持主平台服务门户在京建设,发挥创新资源集聚优势,争取更多数据资源节点落地,并探索建立北京区域性数据资源节点,协同国家任务布局,加快制定新材料数据标准规范。

(三)实施新材料智能实验室建设工程

开发新材料智能实验关键技术和装备,形成软硬一体、干湿闭环的解决方案和智能装备,支撑全流程智能实验。围绕重点产业的新材料发展需求,建设一批标杆新材料智能实验室。支持开放智能实验室和中试平台建设,打造“人工智能+新材料”公共服务平台和高能级创新平台。

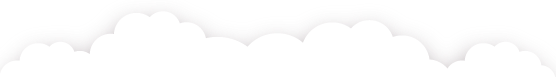

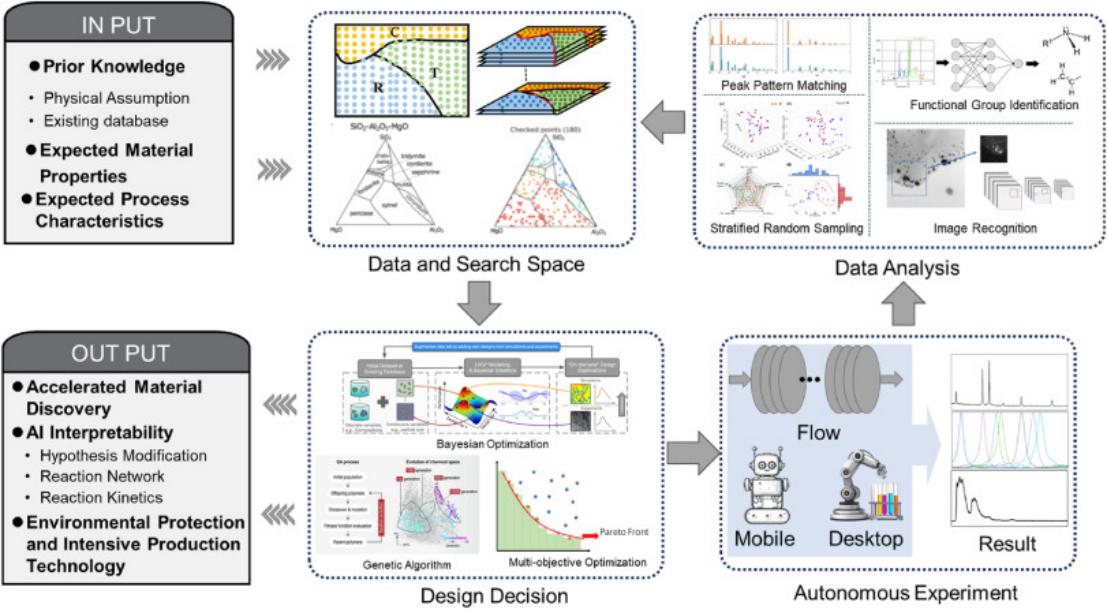

Q4:什么是新材料智能实验室?

A4:智能实验室是人工智能赋能新材料研发的重要载体,融合模型、软件与高精度、自动化的实验、表征装备,实现实验自主设计、结果实时分析、优化决策,形成软硬一体、干湿闭环的全流程智能实验,提高实验准确性、稳定性和效率,降低成本,推动材料研究和应用的快速迭代。目前在材料合成、分析测试等方面已涌现出A-Lab材料合成全自动实验室、“机器化学家”以及“样本进、数据出”的智能化检测实验室、生物样本库等代表性案例。

(四)实施新业态培育工程

培育一批专业化市场主体,包括新材料细分领域人工智能算法模型、智能体、工具软件、数据等服务商,以及智能装备提供商和系统集成商。探索新材料研发流程模块化,鼓励研发模块服务外包,培育新材料研发服务新模式。同时,加速人工智能、大数据等技术在新材料研发生产制造全流程的赋能应用。

Q5:“人工智能+新材料”将催生什么样的新业态?

A5:随着人工智能在新材料设计、制备、表征等全环节的赋能应用,新材料研发将从“小农作坊模式”走向“平台模式”,研发流程模块化、标准化,精细化分工日趋明显,并进而衍生出专业化的研发服务机构,催生新材料研发CRO等业态,培育一批材料数据、模型软件、数智化装备等专业化市场主体,改变新材料产业的结构版图。

(五)实施创新生态提升工程

推动央国企率先开展“人工智能+新材料”融合创新,带动上下游企业加快前瞻布局和转型升级,培育壮大创新主体。加强“人工智能+新材料”人才多元梯次培养,建设“人工智能+新材料”创新社区,促进国际交流与合作,强化科技金融赋能作用,打造“人工智能+新材料”融合创新示范基地。

热门推荐

一文读懂AI4Materials:人工智能如何变革材料科学与工程

北科大最新研究报告:自然语言处理(NLP)与大型语言模型(LLMs)在材料发现中的应用

材料科学中的多目标优化方法及应用

《材料基因工程前沿(英文)》期刊创刊正式发布

深化合作,共谋发展——Wiley高级副总裁Anna Reeves一行到访北京科技大学交流MGE Advances期刊发展

通过整合建模、仿真和机器学习来导航材料发现的能量景观